75年にフェラーリはニキ・ラウダとともに王座を獲得。その勢いを76年にも持ち込んでいた。だが、マクラーレンが新加入のジェームス・ハントの速さで対抗し始めてきた。

ラウダは8月の第10戦ドイツGPでクラッシュし、瀕死の重傷を負ってしまう。その間、ハントは持ち前の速さに加えて、高い集中力を発揮して優勝を重ねた。ラウダはまだ完全に傷が癒えていない状態ながら9月のイタリアGPで復帰。ハントはカナダ、アメリカの両GPでも優勝を重ね、ラウダが3点リードという状況で、富士スピードウェイへ乗り込んできた。

日本初、アジア初開催のF1レースは、当時日本グランプリのタイトルが全日本選手権で登録されていたため、F1イン・ジャパンとして開催された。

予選では、後半戦で戦闘力を増したロータスに乗るマリオ・アンドレッティがポールポジションを獲得。金曜日の予選では初参加の日本製マシン、コジマKE007に乗った長谷見昌弘が午前のセッションでは4番手タイムを出して、F1界を驚かせた。金曜日午後のクラッシュから土曜日の予選には出走できなかったが、決勝は10番手からスタートするという快挙だった。

決勝の日曜日、富士は前夜から激しい雨となってしまった。スタートかレースキャンセルか、チームもドライバーも意見は分かれた。が、午後1時30分予定のスタート時間を午後3時にすることで最終決定となった。

スタート後、ピットへ戻るもの、レースを続行するものと、ドライバーたちの考えは分かれた。そして、レースが進むにつれて雨は止み、路面状態も刻々とドライ方向へと変化していった。

富士の雨が、歴史に残る激戦だった76シーズンを、さらに劇的な締めくくりにしたのだった。

73年以降成績が落ち込んできていたチームロータスは、76年に向けてマリオ・アンドレッティを呼び戻した。アンドレッティにとって、68年のF1デビューと翌年のスポットで参戦以来のチーム復帰だった。

73年以降成績が落ち込んできていたチームロータスは、76年に向けてマリオ・アンドレッティを呼び戻した。アンドレッティにとって、68年のF1デビューと翌年のスポットで参戦以来のチーム復帰だった。

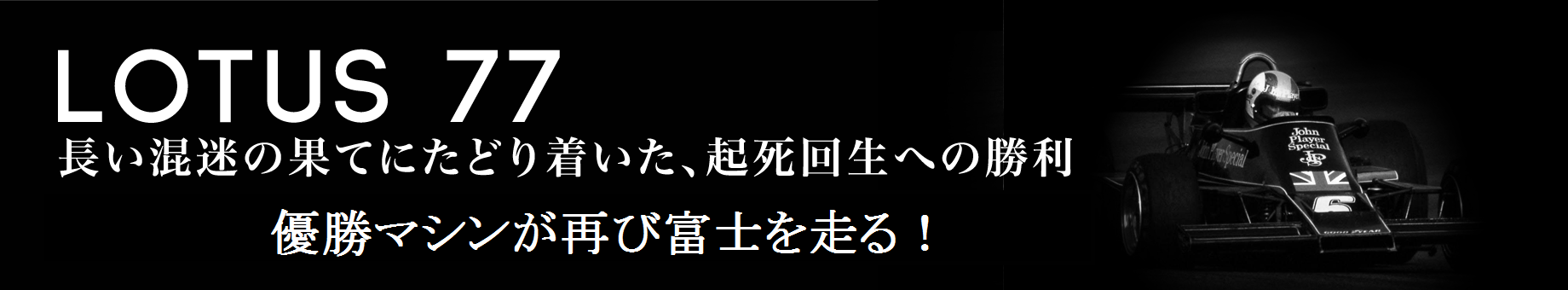

76年用のマシン、タイプ77(JPS Mk.Ⅱ)は意欲的なマシンだったが、それはタイプ78への実験車的なもので、低迷した状況から脱出できればよしというものだった。

実際に走り出すと、タイプ77は想定以上の出来の悪さだった。チームロータスで低迷時期をすごしたロニー・ピーターソンは、開幕戦のあと古巣マーチに移ってしまい、第2戦からボブ・エバンスとグンナ・ニルソンが試され、ニルソンが常任となった。

アンドレッティも第2戦と第3戦はチームロータスを離れ、パーネリ・ジョーンズのF1チームから参戦した。第4戦からチームロータスに戻ってきたが、第5戦モナコはインディ500参戦のため欠場。第6戦のスウェーデンからチームロータスでのフル参戦となった。

チームロータスはタイプ77の改良を行った結果、シーズン中盤から、アンドレッティとニルソンが上位に入賞できるようになった。そして、終盤戦に入ると、タイプ77は当初の期待通りの成績が出せるようになり、アンドレッティはオランダとカナダで3位表彰台にも登れるほどになっていた。ニルソンもオーストリアで3位になっていた。

最終戦の富士スピードウェイでは、予選でアンドレティがマクラーレンのハントとフェラーリのラウダを抑えて、アンドレッティがポールポジションを獲得。アンドレッティにとって68年のアメリカGP以来の2度目のポール獲得だった。

決勝は、雨によるひどいウェットでのスタートから、終盤のドライへと路面コンディションが大きく変わる、きわめて難しいレースになった。アンドレッティは中盤まで2位につけていた。

そして、終盤上位勢がレインタイヤからドライタイヤへと交換するなか、アンドレッティはタイヤ無交換を選択。これが勝利へのカギとなった。タイヤをセーブしながら走るアンドレッティは、他車がピットインする合間にトップに立って、リードを奪った。

ティレルのパトリック・デパイユ、マクラーレンのハントらが追うが、アンドレッティはトップでゴール。だが、ゴールしたアンドレッティの左フロントタイヤは、トレッドのゴムが磨滅して内部のカーカスが露出してしまうほど消耗していた。「あと1周長かったらタイヤがバーストして、我々は敗けていただろう」と、チーム監督のピーター・ウォーが後年回想したように、まさにギリギリでの勝利だった。

76年富士スピードウェイでの勝利はチームロータスにとって、74年イタリアGP以来の勝利だった。そして、アンドレッティとチームロータスにとって、チームの復活へのきっかけと78年のチャンピオン獲得への始まりとなった。

76年に向けてチームロータスは、タイプ77を準備した。このタイプ77の役割は2つあった。ひとつは、セミオートマチックギアボックスによる2ペダルドライブを実現しようと試みたが失敗に終わった前年のタイプ75に代わり、70年以来ずっと使われざるを得なかったタイプ72を引退させるものにすることだった。もうひとつの目的は、77年に投入を予定していた初のグラウンドエフェクトカー、タイプ78のための実戦テストカーというものだった。

そのため、タイプ77は、タイプ78までの中継ぎ的な存在で、低迷から抜け出せて、上位に入れれば良いというものだった。同時に、タイプ78に向けて、ノーズセクションを細身としたモノコックシャシーの実現とともに、ホイールベースの長短、トレッド幅の違いによるハンドリングの影響も確認しようとした。

結果、タイプ77はノミの刃先のような細いノーズに後ろに、特徴的なアウトボードサスペンションを備えていた。そのサスペンションは、タイプ72以来のインボードブレーキとし、ブレーキキャリパーはサスペンションアームのピボット(取り付け部分)を兼ねるという設計だった。そして、トレッドもホイールベースもコースに合わせて変更できるようになっていた。

トレッドとホイールベースを変更できる「アジャスタブルカー(調整可能なクルマ)」としたことで、タイプ78のための基本データを獲るとともに、中低速のコーナーが増えた70年代半ばのサーキットにも、従来の高速型のサーキットにもすべてに対応できると、チームロータスのコリン・チャップマン代表は考えていた。だが、実戦に投入してみると、トレッドとホイールベースの選択肢が多すぎてしまい、現場のエンジニアを混乱させ、最適なセッティングがみつからないマシンになっていた。

タイプ77は、「チャップマンのコンフューザカー(混乱を招くクルマ)」と、呼ばれてしまった。とくに、フロントタイヤの発熱不良によるグリップ不足は、大きな問題だった。

タイプ77のひどい不振ぶりに、チームロータスはタイプ78の開発とは別に、タイプ77の緊急改良にも着手。タイプ25と33やインディカーのタイプ38でチームロータスに栄光をもたらしたベテランデザイナー、レン・テリーを呼び戻した。テリーはフロントタイヤの接地性向上のためにフロントサスペンションを改良し、自らが携わったラルトのF2/F3マシンのアップライトを利用しながら、アウトボード式ブレーキにした。

さらにチームロータスはスペインGPの決勝直後にシャドウのチーフデザイナーのトニー・サウスゲイトも招き、チーフエンジニア兼トラブル解決役とした。テリーとサウスゲートは、タイプ77の重量配分や空力も見直した。重量配分では、ノーズにオイルクーラーを配置して、フロントの接地荷重を増すものにした。これは、サウスゲートがシャドウでお得意だった手法で、タイプ77はややシャドウ風のノーズになった。そして、このオイルクーラー配置はタイプ78でも採用された。エンジンへの吸気導入も、コクピット脇のダクトを廃止して、コクピット後ろに二本の吸気口が付いた低いエアインダクションボックスに改められ、これもタイプ78に応用された。

結果、タイプ77は発表当時とはかなり異なるものに変わった。当時まだ開発中だったタイプ78の前倒し導入を求めたアンドレッティも、シーズンの後半にはニルソンとともにこの改良型のタイプ77で上位に入賞できるようになっていた。

カナダ、アメリカ、日本の飛行機移動による長距離遠征レースでのタイプ77は、車体側面下部にナイロン製のブラシ状のスカートも装着していた。これは、次のタイプ78のグラウンドエフェクト機能に欠かせないサイドスカートの性能試験のためだった。

そのほか、リヤサスペンションには、コクピットで硬さが調整できるアンチロールバーを初めて備え、これも翌年のタイプ78のみならず、その後のレーシングカーの標準装備にもなった。

中継ぎ役のテスト車として開発され、当初は失敗作とされたタイプ77だったが、最後には期待を上回る成績を挙げ、実戦テスト車としてはタイプ78と79のさらなる技術革新への道筋をつける大役を立派に果たした。

タイプ77は、日本初開催のF1でチームロータスに74年イタリア以来の2シーズンぶりの勝利をもたらし、アンドレッティにとっては71年南アフリカでのF1初優勝以来の2勝目となった。76年富士スピードウェイでの勝利は、翌年からのチームロータスとアンドレッティの黄金時代の出発点だった。

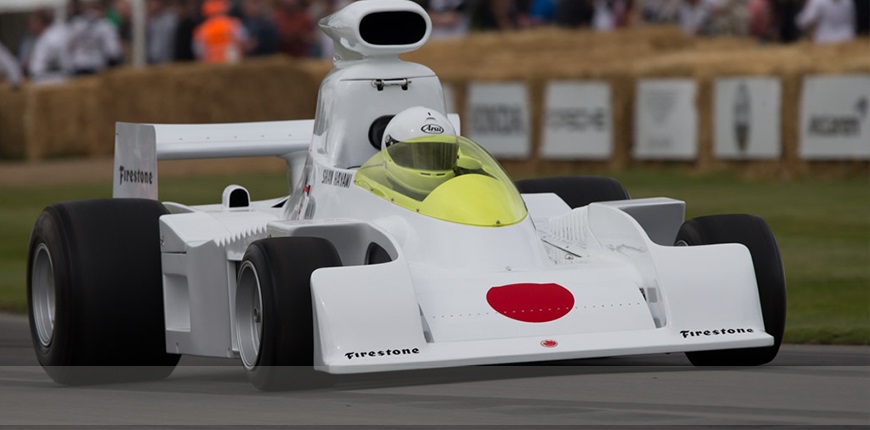

*今回参加するタイプ77は、英国のクラシック・チーム・ロータスに動態保存されているシャシーナンバー77-1。これは、アンドレッティが76年のF1イン・ジャパンでポール・トゥ・ウィンを決めたときのマシンそのもので、当時タイプ78用の実証テストとして装着された車体両脇のブラシ型スカートが外された以外、76年に富士を走ったときのままの状態を保っている。76年の富士で優勝したマシンが、その優勝トロフィーとともに再び富士に戻ってくるのである。

75年まで在籍したヘスケスチームが活動停止になり、ジェームス・ハントはF1での前途が失われかけていた。だが、エマーソン・フィティパルディが移籍したことで、マクラーレンに空席ができた。ハントはマクラーレンの空席に収まり、速さとともに、集中力をも研ぎ澄ませたことで、途中負傷欠場したラウダにポイントで迫るようになった。そして、M23の高い安定性と信頼性もハントには味方していた。

75年まで在籍したヘスケスチームが活動停止になり、ジェームス・ハントはF1での前途が失われかけていた。だが、エマーソン・フィティパルディが移籍したことで、マクラーレンに空席ができた。ハントはマクラーレンの空席に収まり、速さとともに、集中力をも研ぎ澄ませたことで、途中負傷欠場したラウダにポイントで迫るようになった。そして、M23の高い安定性と信頼性もハントには味方していた。

最終戦の富士に向かう時点でラウダが3点リード。ハントは最終戦の富士で優勝すればチャンピオン。2位から4位ではラウダの順位次第という条件付きでチャンピオン獲得。5位以下ではラウダがチャンピオンという状況だった。

予選でハントは2番手に着け、ラウダも3番手に着け、決勝でも二人の激しいライバル争いが期待された。

激しい雨に見舞われた決勝日、王座を獲るためには、ハントはスタートしてラウダの前でゴールするしかなかった。そして、ハントは全力で富士を駆け抜けた。終盤路面が乾き始めるとレインタイヤが消耗し、68周目にドライタイヤに交換。結果、ハントは3位でゴール。順位がわからなかったハントは、ピットに戻ったあとチーム・マネージャーから正確な順位とチャンピオン獲得を知らされたのだった。

ハントが駆ったマクラーレンM23は、73年にデビューしたベテランのマシンだった。デザイナーのゴードン・コパンックは、インディカーで成功を収めたM16をもとにM23をデザインした。このM23はホイールベースが長く、安定性が高く、とても素性の良いマシンだった。 M23はシーズンを経るごとに改良とスペック変更が重ねられ、74年にはエマーソン・フィッティパルディがこのM23で自身2度目のチャンピオンを獲得。76年には、高いインダクションボックス禁止規定に対応した仕様のDスペックとなり、長身のハントのためにコクピットカウルが長くされ、ホイールベースもさらに延長された。また、エンジンは多くのマシンと同様のフォード・コスワースDFV(V8)だったが、マクラーレンチームのものはニコルソン・マクラーレンによるスペシャルチューンだった。

M23はシーズンを経るごとに改良とスペック変更が重ねられ、74年にはエマーソン・フィッティパルディがこのM23で自身2度目のチャンピオンを獲得。76年には、高いインダクションボックス禁止規定に対応した仕様のDスペックとなり、長身のハントのためにコクピットカウルが長くされ、ホイールベースもさらに延長された。また、エンジンは多くのマシンと同様のフォード・コスワースDFV(V8)だったが、マクラーレンチームのものはニコルソン・マクラーレンによるスペシャルチューンだった。

M23とハントは、76シーズン序盤からポールポジションを獲得して速さをみせた。そして、第4戦スペインGPで優勝。イギリスGPでは1回目のスタートでクラッシュになったものの、2回目のスタートではトップでゴールした。しかし、スペアカーでスタートしていたことから失格処分とされた。ハントはM23でドイツとオランダでも優勝。さらに終盤戦のカナダとアメリカでも優勝を重ね、富士でチャンピオンを争う権利を手にしていた。

難しいコンディションとなった富士でも、M23は持ち前の安定性の高さもあって、ハントをチャンピオンへと誘ったのだった。

スクーデリア・フェラーリは64年以来チャンピオンから遠ざかっていた。74年にルカ・ディ・モンテゼモロが監督に就任すると、チームの立て直しを開始。BRMに行っていたクレイ・レガツオーニを呼び戻し、一緒に若手の有望株だったニキ・ラウダも獲得した。そして、ラウダとともに75年にチャンピオンを獲得していた。 76年、フェラーリとラウダの勢いは変わらなかった。312Tと312T2でラウダは第9戦イギリスGPまで優勝5回、2位2回、3位1回、リタイヤ1回のみという圧倒的な強さを見せていた。だが、第10戦のドイツGPでクラッシュから火災となり、ラウダはイタリアGP`まで2戦を欠場。傷が完全に癒えていないラウダは、イタリアでは8位だったが、カナダでは4位、アメリカでは3位となり、ハントに3点リードで富士に乗り込んできた。

76年、フェラーリとラウダの勢いは変わらなかった。312Tと312T2でラウダは第9戦イギリスGPまで優勝5回、2位2回、3位1回、リタイヤ1回のみという圧倒的な強さを見せていた。だが、第10戦のドイツGPでクラッシュから火災となり、ラウダはイタリアGP`まで2戦を欠場。傷が完全に癒えていないラウダは、イタリアでは8位だったが、カナダでは4位、アメリカでは3位となり、ハントに3点リードで富士に乗り込んできた。

予選でもラウダはハントに次ぐ3番手に着け、ハントにプレッシャーをかけた。しかし、決勝日は雨。ドイツGPでウェットコンディションでの危険性を痛感しているラウダは、自2周でピットに向かった。当時監督だったオーデットは、スタート前に4周してスタートマネーをもらって、全車レースキャンセルという取り決めがあったとしていた。だが、トップのハントはレースを続行、ラウダとスクーデリア・フェラーリが状況に気づいた時には、すでに手遅れだった。

長い試行錯誤を繰り返したスクーデリア・フェラーリとチーフデザイナーのマウロ・フルギエリだったが、74年の312B3から戦闘力を回復。この312B3をさらに性能向上させたものが、75年の312Tだった。312Tは、トランスミッションを縦置きから横置きに変更し、より運動性が高いマシンとしていた。

312Tは76年の序盤3戦でもラウダが2勝、レガツォーニが1勝を挙げていた。第4戦から高いインダクションボックスを規制するようにルールに対応して、312Tは312T2へと進化。312T2は312Tと同様に、フォリギエリお得意のセミモノコック構造のシャシーを採用し、インダクションボックスとボディの変更だけでなく、ホイールベースの延長など各部がリファインされた。

312T2でラウダはモナコ、ベルギー、フランスで優勝。ラウダとともにレガツォーニも入賞を重ねた結果、ラウダの2戦欠場にもかかわらず、スクーデリア・フェラーリは2年連続でコンストラクターズチャンピオンを獲得。さらに、312T2は77シーズンも席巻した。

不幸なクラッシュがあったものの、312T2は当時最強のマシンだった。

ウルフWR1/2/3 ウルフとシェクター大躍進の77年

●世界を驚嘆させた日本の力

南アフリカ出身のジョディ・シェクターは、72年の最終戦にマクラーレンから22歳でF1にデビューした。

74年にティレルに移籍すると優勝できるドライバーとなり、76年にはスウェーデンでティレルの6輪車にも初優勝をもたらした。

77年から新体制でF1に挑むウォルター・ウルフレーシングは、そんなシェクターにチームのマシンと期待をゆだねた。 マシンは、ウルフWR1。ハーベイ・ポッスルズウェイト博士がヘスケス308シリーズの設計経験をもとに、よりシンプルで、堅実な設計としていた。WR1とともに同型のWR2とWR3も製造され、ウルフチームは1台参戦体制で77年を転戦した。

マシンは、ウルフWR1。ハーベイ・ポッスルズウェイト博士がヘスケス308シリーズの設計経験をもとに、よりシンプルで、堅実な設計としていた。WR1とともに同型のWR2とWR3も製造され、ウルフチームは1台参戦体制で77年を転戦した。

シェクターはチームの期待に応え、WR1のデビュー戦だった開幕戦のアルゼンチンで優勝。モナコとカナダでも優勝した。ウルフのマシンには、高速コースでも、曲がりくねったコースでも、オールラウンドな速さと俊敏さがあった。最終戦の富士でも序盤は2番手争いをしていた。だが、タイヤのトラブルでピットストップ。当時のF1はピットストップ無しが主流だったため、これで順位を落として10位となってしまった。

シェクターはこの年全17戦中10戦で完走し、富士以外の9戦は全て表彰台を獲得。この77年の速さと強さがフェラーリの目に留まり、シェクターは79年にフェラーリに移籍してその年のチャンピオンとなる。

ウルフチームは、1台参戦でウルフチームはポイントを1台分しか稼げないという不利な条件ながら、コンストラクターズランキングでフェラーリ、ロータス、マクラーレンに次ぐ4番手になった。

ウルフWR1/2/3・フォードは、77年の注目と話題の的になったマシンであり、グラウンドエフェクトカー時代になる前の、フラットな底で浅く幅広いモノコックをもった70年代前半までのF1マシンの究極のデザインといえるものだった。

コジマ KE007

●シンプル・イズ・ザ・ベスト-70年代究極のマシン

F2000を筆頭に国内のレースに独自のフォーミュラで参戦していたコジマエンジニアリングは、1976年に富士スピードウェイで初開催されるF1世界選手権に独自のマシンで参戦した。

KE007と名付けられたマシンは、小野昌朗が設計、由良拓也が空力、解良喜久雄が製作を担当。ドライバーは当時すでにトップドライバーだった長谷見昌弘。日本のレース界のオールスターといえる体制だった。

KE007は富士スピードウェイに合わせた高速型のマシンで、二重構造のノーズ、カーボンファイバー素材を利用したボディカウルや、フルフローティング式フロントサスペンション、カヤバのガス室分離式ダンパーなど、先進的な技術を盛り込んでいた。

金曜日の1回目の予選から長谷見とKE007は4番手のタイムをたたき出し、F1界の注目が集まった。

KE007は富士スピードウェイに合わせた高速型のマシンで、二重構造のノーズ、カーボンファイバー素材を利用したボディカウルや、フルフローティング式フロントサスペンション、カヤバのガス室分離式ダンパーなど、先進的な技術を盛り込んでいた。

金曜日の1回目の予選から長谷見とKE007は4番手のタイムをたたき出し、F1界の注目が集まった。

しかし、2回目の予選中、ポールポジション獲得目前のところで、最終コーナーでクラッシュ。長谷見は無事だったがKE007は大破してしまった。

KE007はメインゲート(現在の西ゲート)そばの近藤レーシングガレージで修復されることになったが、ダメージはモノコックまで及んでいたため作り直しに近い作業となった。それでも、富士スピードウェイ周辺の大御神レース村の人たちが総出で助けたことで、日曜日の朝にKE007の修復が完了。長谷見は金曜日の1回目の予選で出したタイムによって、グリッド10番手からスタートとなった。

雨からドライに変わる難しいコンディションのなか、長谷見とKE007は11位で完走した。

「悔しいね。なにがなんでも悔しいね」と、長谷見はレース後コメントしていた。突貫工事で直されたKE007は、走ることが精いっぱいで本来の性能がまったく出せなかった。

結果こそ不運だったが、KE007と長谷見は日本のレース界の実力の高さを世界に知らしめた。長谷見はここからさらに速さと強さを増し、1980年には前人未到の全日本選手権( 富士GC、全日本F2、鈴鹿F2、フォーミュラ・パシフィック)すべてのチャンピオンを獲得する4冠王になった。

マキ F101

●日本初のプライベートF1チーム

1974年に日本企業のスポンサーシップによって、マキエンジニアリングが設立された。これは日本初のプライベーターのF1チームであった。

F101とされたマシンは、レースでコンストラクターとして活躍していた三村健治がボディを、小野昌朗がシャシーを担当した。F101は、富士のGCカーの経験も踏まえて設計され、スポーツカーのようなボディであった。だか、実戦ではより当時のF1で一般的なボディに変更された。

マキチームは、1974年にはホーデン・ガンレイと速見翔(新井鐘哲)、1975年には鮒子田寛、とトニー・トリマーを起用。1976年富士でのF1には新設計できわめてスリムな形となったF101Cを投入し、トリマーがドライブしたが予選通過できなかった。

マキチームは、1974年にはホーデン・ガンレイと速見翔(新井鐘哲)、1975年には鮒子田寛、とトニー・トリマーを起用。1976年富士でのF1には新設計できわめてスリムな形となったF101Cを投入し、トリマーがドライブしたが予選通過できなかった。

日本初のプライベートF1チームのマキは苦戦の連続だった。が、ここでの経験をもって小野はKE007を設計した。マキF1は、日本のレース界にとって、F1への第一歩となるエチュードでもあった。

今回参加するマシンは、1974年に発表されたときと同じ、最初のオリジナル型のボディを備えている。

(Text by 小倉茂徳)